主页 >

党建强会 >

党建活动

>

主页 >

党建强会 >

党建活动

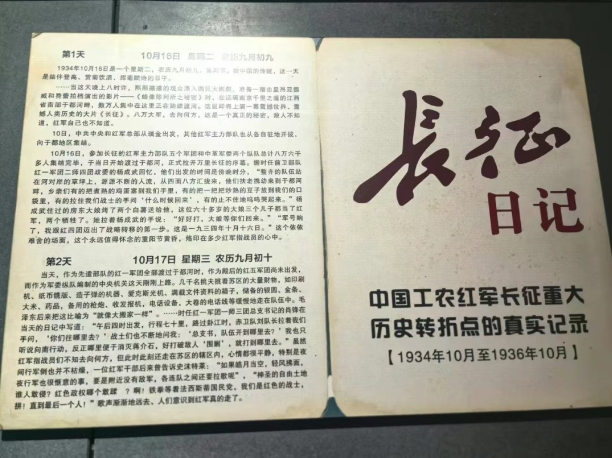

> 2025年是中央红军长征胜利90周年,我于5月份用五天时间“走”了一段长征路,纪念红军经历千难万险来之不易的胜利,也是满足我长期以来的愿望。

第一天,我们驱车一路疾行,晚上赶到了江西会昌。毛主席在这里留下了诗篇,“踏遍青山人未老,风景这边独好”。我们到这里不是看风景,因为这里也是长征的出发地,1934年10月,红九军团11538人在会昌集结,踏上长征路。

第二天一早,我们赶到了瑞金,这里是中共中央长征出发地。我们直接去了沙洲坝,当年毛主席带领警卫战士挖的那口井被称为红井。到了以后才发现这里车多人也很多,红井旁排了长队,等着喝红井水。我们每人喝了一碗服务人员事先从红井里打的水,便匆忙赶到了各路红军集结长征的地方——于都。

我们参观了红军渡河搭浮桥的遗址,河上有几条船搭起的浮桥,岸上有高高矗立的长征纪念碑。我们怀着崇敬的心情拍照留念,接着参观了长征纪念馆。

虽然,我对长征的事迹已比较熟悉,但仍仔细地看了图片和介绍,从中发现了很多不了解的细节。1934年10月17日至20日,8.6万红军从于都河八大渡口渡河开始长征,因此,于都被誉为“长征第一渡”。为了支援红军,于都人民倾其所有,最后一碗米送去做军粮,最后一尺布送去做军装,最后一块板送去架浮桥,最后一个儿送去上战场。长征之前,仅于都一个县,就有两万多人参加红军。据开国少将时任工兵营营长的王耀南回忆,在于都河上搭浮桥时,一位住在河边的老乡把自己的棺材板都送来了。

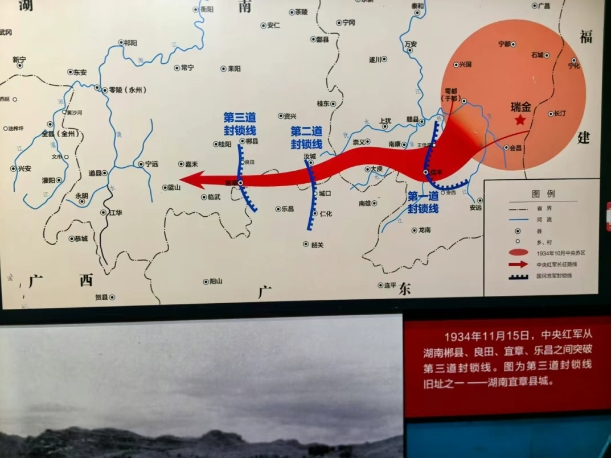

离开纪念馆,我们一路向西,行程500公里,天黑之前赶到湖南道县。我们走的是直路,而当年红军绕道广东、广西到湖南,越过三道封锁线,历时整整一个月,于11月18日占领道县县城,25日在禾塘村召开紧急会议部署湘江战役。

我们在找宾馆时走错了路,便下车步行,无意中发现潇水河边有一块碑。我们上前查看,发现34师师长陈树湘遇害后葬在这里,后迁往烈士纪念园。陈树湘的光辉事迹我很熟悉,当看到他把自己的肠子拉出来英勇牺牲的细节时,我泪如泉涌。我们当即改变计划,第二天先去道县烈士纪念园祭拜陈树湘师长。

第三天一早,我们来到了道县烈士纪念园,参观了陈树湘烈士生平事迹陈列室,在烈士墓前,为陈树湘烈士献了花。陈树湘是湖南长沙人,参加了秋收起义,跟着毛主席上了井冈山,后任第五军团34师师长。长征时34师担任后卫任务,被称为“绝命后卫师”,掩护红军主力渡过湘江后,他们却没能过江,便决定留在湘江以东打游击。在突围时,陈树湘受伤被俘。1934年12月18日早晨,在被敌人押送道县途中,绞肠自尽,牺牲时年仅29岁。习近平总书记在福建古田召开的全军政治工作会议上,深情讲述陈树湘“断肠明志”的壮烈故事。值得一提的是,负责掩护34师突围的100团团长亲自率领5名党员战士将敌人引到崖边后,一起跳下悬崖,三人壮烈牺牲,三人被树挡住幸免遇难。1955年,韩伟被授予中将军衔。他的儿子韩京京称自己是红34师的儿子。

中午,我们来到了湘江战役纪念馆。纪念馆位于广西全州,离湘江不远。湘江战役是红军战略转移以来打的最为惨烈的一仗,红军从出发时的8.6万人锐减至3万多人。1934年11月27日至12月1日,中央红军在湘江上游广西境内的兴安县、全州县、灌阳县,与国民党军苦战五昼夜,最终从全州、兴安之间强渡湘江。参观了纪念馆,我们来到了红军强渡湘江的一处渡口——大坪渡口。在这里牺牲了数万红军将士,战斗过后,村民们掩埋红军战士遗体用了3天,而更多遗体则沉入江底或被江水冲走,从此,当地有了“三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼”的说法。当天晚上,我们赶到了湖南通道县,这是中央决定转兵贵州的地方。

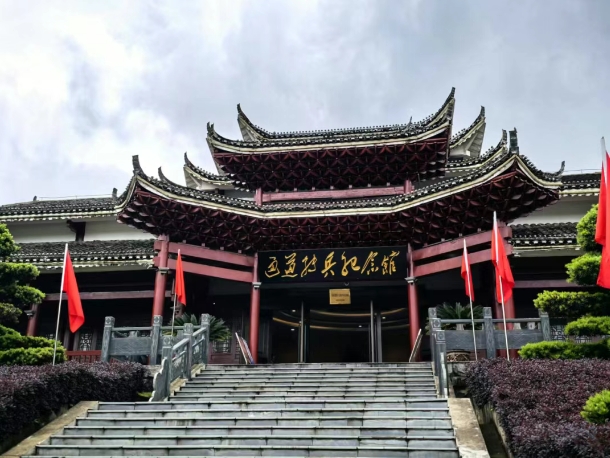

第四天上午,我们参观了通道转兵纪念馆。通道县全称通道侗族自治县,隶属湖南省怀化市,位于湖南、广西、贵州三省区交界处,是通往中国西南的要道。1934年12月,这里发生了一件在中国革命历史上具有决定意义的大事,中央红军在此召开了通道会议,接受了毛泽东改向敌人力量薄弱的贵州进军的建议,使蒋介石在湘西消灭红军的计划破产,史称“通道转兵”,毛泽东在红军危难关头,挽救了红军,挽救了党,挽救了革命。“通道转兵”成为中央红军长征伟大转折的开端。

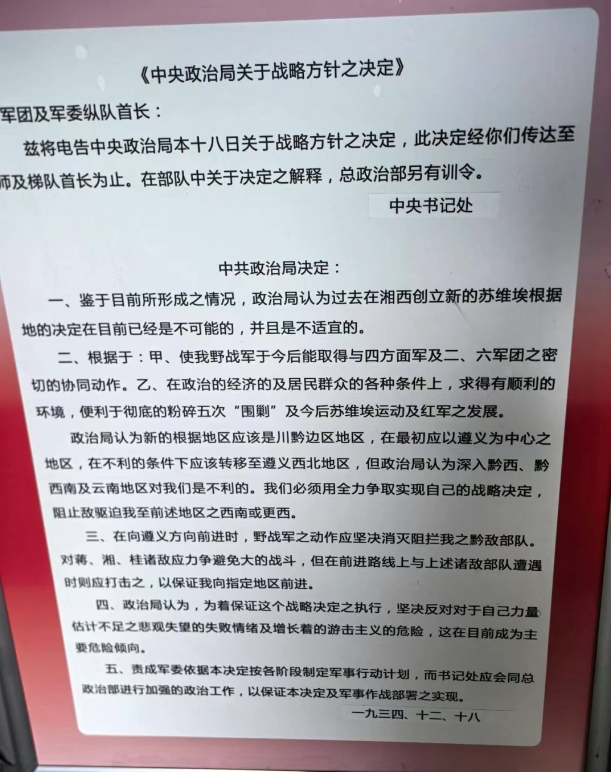

第四天下午,我们来到了黎平,参观了黎平会议旧址。黎平会议是红军长征过程中一次非常重要的会议。1934年12月14日,中央红军攻占黎平县城。18日晚,中共中央政治局在黎平县城召开长征以来第一次会议。会上,毛泽东提出放弃前往湘西同红二、红六军团会合的原定方针,改向国民党力量薄弱的贵州腹地进军,到以遵义为中心的川黔边区建立新根据地的主张。经过激烈争论,会议根据毛泽东的建议,做出了《中央政治局关于战略方针之决定》。黎平会议迎来了长征走向胜利的曙光,为遵义会议的召开奠定了坚实基础。黎平会议在中共党史、红军长征史、中国革命史上写下了光辉的一页。

第五天上午,我们来到了贵州省瓮安县地处乌江南岸的猴场镇。1934年12月31日,中共中央政治局在猴场召开了会议。会议由周恩来主持,作出了《关于渡江后新的行动方针的决定》,确定了红军的战略方向,为遵义会议的召开,在思想上、组织上、军事上作了充分准备,被周恩来誉为“伟大转折的前夜”。会议开到1935年1月1日凌晨,会议结束后,毛主席和警卫员陈昌奉一起回到住处。据陈昌奉回忆,毛主席一扫长征以来心中的阴霾,感到前所未有的轻松。当晚写下了《十六字令》三首:“山,快马加鞭未下鞍,惊回首,离天三尺三。山,倒海翻江卷巨澜,奔腾急,万马战犹酣。山,刺破青天锷未残,天欲堕,赖以拄其间。” 好一个“刺破青天锷未残”,毛主席像山一样,扶大厦之将倾,挽狂澜于既倒,解危难于倒悬。这首词我很早就背得烂熟,但不知毛主席在什么情景下写的,现在知道了,是在猴场会议之后。

第五天下午,我们过了乌江,不是乘船渡过,而是过桥,坐在车上,过桥仅用了几分钟。我看到在当年红军强渡乌江的渡口建立了突破乌江的雕塑。我站在雕塑的前面,面对着乌江,驻足良久。遥想当年,红军过了乌江,占领了遵义。在遵义,召开了中央政治局扩大会议,毛主席走上领导岗位。四渡赤水,红军脱离险境。又渡过了金沙江、大渡河,爬过了雪山,走过了草地,突破了天险腊子口,胜利到达陕北,又不断从胜利走向胜利。(作者系中国国土经济学会理事长、党委书记肖金成)

2025年6月25日

责任编辑:海英