主页 >

国土文苑

>

主页 >

国土文苑

> 笸箩叵罗

笸箩本是柳编器物,在这里却是地名了。可是,打开地图看看,地图上标注的是叵罗,不是笸箩。

叵罗是叵罗,笸箩是笸箩,读音一样,笔划不同,怎么回事呀?是不是搞错了呀?实际上,并非标注错误,叵罗就是笸箩——此叵罗就是彼笸箩。准确地说,曰之——金笸箩。

旧时乡间,农家屋里常见笸箩。盛米,盛面,盛瓜子,盛烟叶,盛针头线脑。笸箩前面再加个金字,身价一下就不一样了。在民间文化中,凡是前面加金字的名称,必有其特殊的地位和价值。比如,金榜、金牌、金杯、金嗓子、金銮殿。如果地名前面有个金字,也不必考证了——此地或者与皇族沾亲带故,或者物产丰饶富得流油,或者军事上险要一勇抵八方。

金笸箩地处密云水库南岸,周围浅山环绕,因地形颇像笸箩,加之盛产金灿灿的谷子,故名金笸箩。民以食为天,谷子脱壳就是小米,粒粒饱满,煮饭煮粥,养人啊。可是呢,吃小米长大的后人,嫌“竹”字头写起来麻烦,索性就把“竹”字头去掉了,直接写成了——金叵罗。

如此,笔划简单了,味道也就随之寡淡了。说心里话,我还是觉得金笸箩比金叵罗有感觉。不过,既然当地人选择了金叵罗,也一定是时代使然,或者三言两语很难说清楚的原因,这是没有办法的事情。那就入乡随俗吧——金叵罗就金叵罗。我也跟着这么写,跟着这么叫了。好在金叵罗也有出处——唐代时,西域宫廷里的酒器就叫“金叵罗”。

金叵罗村有自己的语言体系,比如,管我们叫碗们,把做饭叫揍饭,把点心叫馃子。还有一些,就不一一列举了吧。

金叵罗有七千亩山场,四千亩耕地。农户呢,有一千一百二十户。人口呢,三千五百口。村党支部第一书记伊书华说,就户数和人口来说,金叵罗属于大村了——管着十个生产队(村民小组)呢。

金叵罗村的面貌,不是那种行政意味的好看。村街有点乱,不规则,不齐整。甚至,外人头一次进村,很容易迷路。雨天,村街泥泞,人走在街上呲溜溜打滑。不过,伊书华认为,这都是一些外在的东西,内在的东西是人——人是乡村的本质。

人的思想、观念一变,村里有些事情,很容易就改变了。而有些事情,改变起来难度相当大,反反复复,甚至,有时候又回到了原来的样子。

比如,老辈人还是喜欢睡火炕,烙腰烙背,舒坦。可是,火炕必须用柴才能烧热。家家还是习惯用木柴烧炕。火旺,劲儿猛,热量足。十年前,金叵罗就告别了农药和化肥。他们生产出的小米,不图产量有多高,而更看重的是生态,安全,好吃。

伊书华说,金叵罗的小米有三个特点:其一,粒粒饱满,紧实,色泽金黄;其二,颗粒圆润,表面光滑,吃到嘴里不糊嗓子;其三,熬粥不用放碱,就可起三层皮儿;其四,小米饭煮熟之后,香气弥漫,全村人都能闻到饭香。

“这里是乡村,这里又不像乡村。它有自己的追求,也有自己的坚守。”驻村干部张颖,说出了自己的内心感受。

那些外面来村里创业的年轻人,被称为创客。渐渐地,她们,或者他们,也都与金叵罗人融为一体,跟村子一起成长,一起进步。村里人也从创客那里学到一些新东西,都明白了笑脸相迎意味着什么。有的婶子学会了外语,时不时也嘀里咕噜说几句;有的嫂子学会了拍抖音,发到网上,也能创造出效益。

“村里的土地,提供给创客们白用,不收地租。”村主任王义江说,“管得最少的村委会,才是最好的村委会。我们给创客们创造宽松的环境,很少指指点点干涉他们。”

尽管金叵罗村离北京城区不远,但金叵罗行事有自己的原则。王义江说:“我们靠内在的动力培育出三五个民宿,做出品牌,成为北京的明星民宿。我们不贪多,不搞大,不求阔,通过打造几家明星民宿,让金叵罗人能就业,有事干,家家过上幸福的小日子就知足了。”

老友季

前段时间,乡村旅游专家刘军萍,几次开会见面时,总是很兴奋地跟我讲起金叵罗村,讲起一个叫梁晴的人,说她在金叵罗村开了一家老友季民宿,还有咖啡馆什么的。说她的老友季民宿如何如何温情,咖啡的味道如何如何地道。

“看看去不?”

“为什么不呢?”

终于,在一个漫天飞雪的日子,我来到了金叵罗村,来到了老友季,见到了梁晴。站在我面前的梁晴戴一副黑框眼镜。黑框很宽,似乎宽得别有意味。但眼镜黑框无论多宽,也盖不住下巴上的那颗痣。据说,此痣跟一位伟人下巴上的那颗痣的位置是相同的。奇也。

这是一个怎样的人呢?——竟然如此爱穿文化衫。头一天见到她时,她穿的是“明知山有虎”,图案是一只硕大的虎头;次日又见到她时,她穿的是“社交恐惧”,图案是两个卡通冰墩墩。哈哈哈,有意思吧。

一九七五年四月十三日,梁晴出生于密云溪翁庄镇东智东村。村里到处都是疙疙瘩瘩的老香椿树,虬枝横斜,长势健旺。春光融融中,香椿树醒来,城里早市上叫卖的香椿芽多半都是这里出产的。小时候,梁晴常吃凉拌香椿芽,香椿炒鸡蛋。那种原生态的味道至今保留在她的记忆中。

老辈人说,梁晴的太奶(爷爷的妈妈)是晏阳初两个儿子的奶妈。梁晴当然没见过太奶,只是听爷爷讲起过那个年代的故事,讲起过晏阳初搞的“博士下乡”和“走出象牙塔,跨进泥巴墙”的乡建运动。懵懵懂懂,似懂非懂,准确地说是不懂,尽管如此,梁晴还是听得瞪大眼睛了。

老友季花园民宿

据我观察,梁晴的标志性动作有两个——其一,双手抱在胸前,真诚地表示对客人的尊重;其二,双手捂嘴巴,(并不实捂,而是虚捂),微笑着且节制地表达自己对某件事情的看法。

这两个标志性的动作能说明什么呢?也许,什么都不能说明,但给人感觉,却是真诚而温暖的。梁晴喜欢文学,爱读三毛和木心的作品(据刘军萍说,也爱读我的生态文学作品)。十五岁那年,因为读了蒋芸的《迟鸽小筑》,而改变了自己的人生观。

之后,她在梦中常常梦到老宅子和一些苍古的东西。

二O一二年,她第四次在梦里梦到类似于《迟鸽小筑》中,蒋芸描绘过的门扉紧锁的一处老宅子。从门缝往里看,那处老宅子荒草丛生,苔藓攀援,蛛网悬浮,蜂飞蝶舞,有鸟叫有虫鸣。老宅子的门口,有一棵香椿树,聚气巢云。

老宅子在哪里?——梁晴要去寻找它。她索性辞掉了在亚马逊担任的高管职务,背起行囊上路了。她行遍了华北大地上千个村庄,也没又找到那处老宅子。就在她准备放弃寻找,在密云县城专门开设咖啡馆的那个五月,一个偶然的机会,她来到了金叵罗村,当她路过一处废弃民宅的门口,居然发现了一棵奇异的香椿树,在墙边安安静静地生长着。她用手抚摸着树干,像是见到了久别重逢的亲人一般。此时,她不经意地向院里看了一眼,一下惊呆了。——此处不就是梦中的那处老宅子吗?

“终于找到你,幸好没放弃。”她的眼里含满泪水。

此时,我坐在老友季二楼的咖啡馆里,听梁晴讲述自己的故事,无论如何,想象不到这座具有美式风格的房子,之前竟是一处废弃的百年老宅子。

梁晴有一双白白的巧手。她先是将南美咖啡豆研磨成粉,再进行冲泡,再加进去一些调味品,最后随手摘下一片薄荷叶(她的身后,就是一盆长得嫩绿嫩绿的薄荷),放在那团泡沫上。每一个动作都无比娴熟,流畅,准确,到位。她能调制出若干种口味的咖啡,而最受客人喜爱的那款,叫海盐舒芙蕾咖啡。我从不喝咖啡,再好的咖啡也不喝。有关这款咖啡的特点,只能听梁晴描述了。她说:“这款咖啡口味独特,层次丰富。有温润的海盐味道,也有奶油的细腻口感;有牛奶的原味香气,也有咖啡本身的浓郁气息。”听了梁晴的描述,虽然我从不喝咖啡,但那天还是破例端起一杯——深喝了一口。

“怎么样?”

“能怎么样?”甜中带咸,咸不压甜,苦亦若隐若现,总之苦咸甜等各种能说出来的味道,以及各种说不出来的味道争相涌来,在我的口腔里欢腾,令我迷醉。我不知道是该咽下去,还是该吐出来,但最终还是咽下去了。这就是我头一次喝咖啡的感觉——确切地说,是喝海盐舒芙蕾的感觉。

令人意外的是,老友季咖啡馆里,处处弥漫着文学的气息。

咖啡与文学是一种什么关系呢?关于这个问题,或许只有一边喝咖啡,一边写作的海明威能够说清楚,然而,他却半个字也没有说。杨绛先生喝不喝咖啡我不清楚,但老友季咖啡馆的一面墙上赫然写着她说过的一段话——

年轻的时候以为,不读书不足以了解人生,直到后来才发现,如果不了解人生,是读不懂书的。读书的意义大概就是,用生活所感去读书,用读书所得去生活吧。

另一面墙上,是两段话,是谁说的不得而知,反正肯定不是我说的——

其一:岁月极美,在于它必然的消遁——春花,秋月,夏日,冬雪。其二:我想记住生活里的每一片时光,每一片色彩,每一段声音,每一种细微不可察觉的气味,我想把它们一一折叠起来。

我一向认为,文学是无用的。因为,文学不能成为财务报表里的数字,不能让羞涩的银行卡瞬间变得丰盈。但是,那天,当我坐在老友季的咖啡馆里,与梁晴面对面时,对文学似乎又有了新的认识。或许,文学里有智慧、品格、思想和修养,它可以让一个人的心灵不死,并且活得有意义。

在浮躁而喧嚣的世界,人的内在感觉越来越敏感,但人并没有因为敏感,而找到可以使自己的灵魂能够栖息的地方。老友季——情感与记忆,爱情与悲伤,昨天与今天,历史与未来在这里相互凝望。它用真诚和温暖,抚慰那些寒凉的心。

梁晴曾在“红孩子”、“亚马逊”工作多年。二O一四年回到密云县城开设老友季咖啡馆,二O一六年在金叵罗村开设民宿,将一座废弃的百年民居改造成了花园式民宿。二O一七年与当地村委会和合作社,以及志同道合的创客合作,组建“金叵罗十一生产队”,被推举为队长。

梁晴认为,乡村要改变,农民的观念、思维,以及生活方式都得改变。在这个意义上说,民宿是城乡结合的管道。

梁晴现在还是单身一人,很少回城里,老友季就是她的家。每个人心中都有难以言说的心酸,寂寞和孤独是在测试一个人活下去的勇气。当老友季咖啡馆里,泛着泡沫的咖啡和啤酒让欲望升腾的时候,其实,寂寞和孤独就已经悄悄潜伏下来了。可是,梁晴说,她从未感到孤独和寂寞——“我目前的状态很好呀。”她捂着嘴巴笑着说,“我很享受目前这种状态!”搞民宿,具体而琐碎,每天面对的都是一地鸡毛的琐事,梁晴却以此为乐。

“她是那种能把一地鸡毛一根一根拾起来,然后,很细心地扎成一把鸡毛掸子的人。掸一掸尘埃,她依然可以看到诗和远方。”她的朋友、驻村干部张颖这样评价她。

某年,感恩节那天,她想——自己该感恩什么呢?她似乎从来没有思考过这个问题。忽然,她看到老友季的小院里,洒满皎洁的月光,香椿树静静无语,角落里偶尔漏出几滴嘶嘶的虫鸣。呃,此刻的天地之间,是那么美,恍若仙境。突地一下,她好像明白了“皎洁”二字的含义。

感恩什么呢?——“感恩万物对我的接纳吧!”

她双手抱在胸前,向着苍穹默默祈祷。

西口研食社

甜,是缥缈的。比如,美梦。

甜,是具体的。比如,笑容。

对于刘甜恬来说,甜,既是缥缈的,又是具体的,但归根结底是具体的,因为她要用双手去创造甜。

刘甜恬是西口研食社的掌柜,兼主厨。别看她年龄没多大,可绝对是金叵罗村的人物。掰着指头数数吧,村里所有会做西点的婶子嫂子大姐们均是她的徒弟。

这个时代的逻辑就是如此悖谬——高手未必就是老手。

刘甜恬总是笑。名字也喜兴,甜是舌尖上的笑,恬是心尖上的笑。从名字的构成来看,注定了她是制作甜品的人,而且注定能成气候,拦都拦不住。

世界上的事物,其生存和发展都有属于自己的空间和时间。只有在那样的空间和时间中,才能见其活力,见其本色。生命的价值,就能昂然地闪烁出光彩。

金叵罗人称她是“揍馃子的人”。——揍是当地土话,即做之意。一九八九年,刘甜恬出生于四川内江。这就对了——内江是中国甘蔗种植中心,也是颇具盛名的制糖基地,别称“甜城”。刘甜恬曾就读于北京理工大学,后到法国雷诺特甜品学院深造,专攻甜品及法式西点制作。二O一八年,一举获得英国国际蛋糕比赛金奖。

甜,与刘甜恬相伴相随,甚至她的骨子里都是甜。

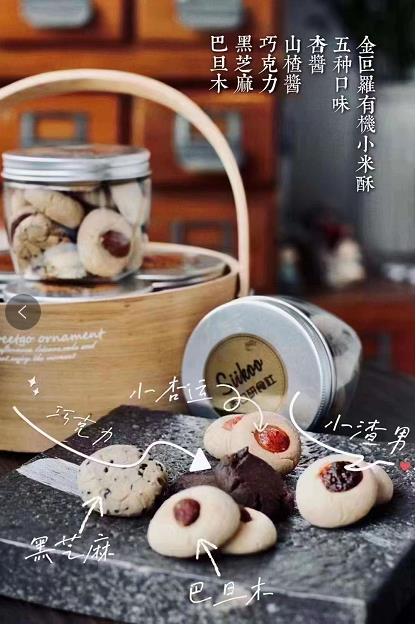

刘甜恬的西口研食社,有三名员工,但我只见到一个——三嫂子。当时,三嫂子正在柜台前忙活着,给网购的顾客发货。三嫂子戴蓝帽子,戴蓝口罩,戴蓝手套。三嫂子一定喜欢蓝。三嫂子有点富态,腰间扎的蓝围裙绷得紧紧的。刘甜恬制作的小米酥极受欢迎,仅春节过后的两个月,就在网上卖出一千多盒了。

在研食社的小木桌上摆放一摞小折页。我随手拿起一张,只见折页的封面上有两行小字——“绿色天然原材料,巅覆手工传统风格”。我把折页从左手放到右手,然后翻过来,又看看封底,封底上的小字比封面上多了两行,是四行。写的什么呢?写的是广告语——第一行:专业的团队——第二行:用耐心、爱心、专心——第三行:为需要的人提供有关美食的一切。中间空出两行,最后是一行更小的字——联系电话和研食社的地址。

研食社位于金叵罗村西口,是坐北朝南的房子。每天早晨,太阳升起之后,饱满的阳光就会照射进来,案板上的面粉和器皿也就有了阳光的味道。之前,这里是一家卖包子的早餐铺。自从西口研食社落户此处,这里便陡然洋气起来,甚至连空气里,也都弥漫着奇异的气息。

开始的时候,刘甜恬主要是制作甜点。研食社的产品有常规蛋糕、翻糖蛋糕、庆典蛋糕。用的是法国工艺,法国奶油,其他原材料则是金叵罗农场出产的当地食材,比如面粉、鸡蛋、花生、核桃、板栗、樱桃等等。

当然,研食社最具知名度的产品,还是小米酥。金叵罗的小米,让刘甜恬找到了食物的本味。制作小米酥的小米面,不是机器研磨的,而是一头名叫“老三”的毛驴,在农场的碾坊里,拉着石碾一圈一圈研磨出来的。为了防止“老三”偷吃碾盘上的小米,还特意用一块灰布蒙住了它的双眼。“老三”一声不吭,“老三”不吝力气,汗淋淋,气腾腾,一圈一圈地走下去,走下去。

太阳升起来,太阳落下去。

小米酥里也有艰辛,任何成功都是来之不易的。经过无数次的试制,无数次的失败,刘甜恬离心中的那个目标越来越近了。她将最地道的小米与西式点心的制作方法相融合,于是,小米酥就在某个阳光灿烂的早晨问世了。

一位光顾研食社的女顾客,成了购买第一炉小米酥的首位顾客。她尝了一口,立马就噤声了。接着,捂着嘴巴从嘴角吐出几个字——太好吃了!

刘甜恬看着那位女顾客的表情,满是惊喜。

“多少钱一盒?”

“还没订价。”

“二十元行不?”

“不要钱了!送你品尝。”

“不行,我怎么能白吃呢!”女顾客将二十元钞票置于柜台,拿起那盒小米酥就走了。刘甜恬追出去,女顾客已经走远。刘甜恬站在阳光下,望着女顾客渐渐远去的背影,眼里流下晶莹的泪滴。

如今,来研食社的人都会看到,那张二十元的钞票被镶嵌在镜框里,挂在墙面最显著的位置。

“这是什么意思呢?”我指着那张钞票笑着问刘甜恬。刘甜恬说:“它时刻提醒我们,不忘根本,要用真心和真情做出最好的美味,才对得起顾客!”

刘甜恬掌柜与乡村面点师在西口研食社门口合影

临别前,刘甜恬拿出一本网购的书——我的最新出版的作品《北京的山》,让我签名。我略加思索,提笔写下一句话——“甜,是世界上最美的语言。”(作者:系著名生态文学作家李青松 本文选自《今日国土》杂志 2022年5月)

责任编辑:肖海英